- Лента

- |

- Участники

- |

- Фото 91

- |

- Видео 99

- |

- Мероприятия 0

ЖИТИЕ святителя Василия Острожского, митрополита Захолмско-Герцеговинского

Память 29 апреля/12 мая

«Каждому народу и во всякое время, — пишет архимандрит Иустин (Попович), — человеколюбивый Господь посылает через Свою Церковь святых, которые будут верный народ просвещать, и освящать, и руководить им на его земном пути к Царству Небесному. Так и Захолмской земле Сербской, а через неё и всему роду святосаввскому подал Бог в тяжёлое время турецкого рабства сего святого и богоносного отца нашего Василия, новоявленного чудотворца Острожского и Захолмского».

Будущий святитель родился в Холмской земле, нынешней Герцеговине[1], которой владел святой Савва перед своим уходом на Святую Гору. Здесь еще самим сербским первосвятителем была основана одна из епархий самостоятельной Сербской Церкви, Захолмская епископия, которая со временем и досталось в управление святому Василию.

Святой Василий был родом из села Мрконич, что на Поповом поле. Он появился на свет 28 декабря 1610 года в семье благочестивого Петра Йовановича и его супруги Анастасии. Родители при крещении дали ребенку имя Стоян, а затем научили его страху Божию и всякой добродетели и премудрости. С детства мальчик отличался сообразительностью и обладал хорошей памятью, а душою весь был обращен к Богу. Пройдя начальную школу благочестия в доме родителей, Стоян приучился к посту, молитве и постоянному посещению церковных богослужений. С детства он отличался особым смирением и серьёзностью, а также милосердием. Семья его была бедной, не всегда имела в достатке хлеб для пропитания, однако и этой скудной пищей Стоян охотно делился с ближними, особенно с пастухами, когда пас овец.

Родители Стояна испытывали на себе ненависть злых соседей потурченцев, отпавших от отеческой веры и принявших ислам. Их ненависть и злоба распространялись и на молодого Стояна. Эти первые испытания как будто предзнаменовали те скорби, которые предстояло пережить подвижнику в своей жизни. Желая оградить сына от коварства соседей и обучить его грамоте, родители отвели его в ближайший монастырь Завала во имя Введения Пресвятой Богородицы. Игуменом обители был родной дядя Стояна Серафим. В то время эта святая обитель была известна на всю Герцеговину. Здесь были и ученые монахи, и достаточное количество книг, так что благоразумный Стоян изучил Священное Писание и творения святых отцов, преуспел во многих полезных науках. При чтении книг и творений святых отцов душа его возжигалась любовью к Богу и желанием монашеского жития.

Со временем Стоян перебрался из Завалы в не менее известный монастырь Тврдош в Требиньском краю, посвященный Успению Пресвятой Богородицы, где располагалась епископская кафедра. Живя в этой обители, он ещё больше возлюбил монашеское житие и окончательно решил вступить в ангельский, монашеский чин. Стоян проводил всё время в посте, бдении, молитвах и телесных трудах и со временем был пострижен в монахи с именем Василий, в честь святителя Василия Великого: в своей подвижнической жизни и архипастырском служении он уподоблялся великому иерарху и учителю Церкви. Спустя некоторое время святой Василий был удостоен диаконского, а затем и священнического чина и с великим благоговением служил перед престолом Божиим.

Проведя ещё некоторое время в Тврдоше, святой Василий отправился в Черногорию к митрополиту Цетинскому Мардарию, который задержал его у себя в Цетинье. Однако вскоре между ними произошло несогласие по одной весьма важной причине. Дело в том, что в то время в западных православных землях усиливалось латинское влияние. Иезуиты, присланные папой из Рима, используя тяжёлое положение православных христиан, томившихся под властью мусульман, хотели обратить их в латинскую ересь и подчинить папской власти. Они развернули активную деятельность в приморских, черногорских и герцеговинских землях.

Истинный ревнитель и защитник Православия, Василий указывал митрополиту Мардарию на активность коварных иезуитов, но владыка не особенно беспокоился о происходящем и тем самым попустительствовал пропаганде унии. Митрополит не только не прислушивался к словам святого Василия, но даже начал интриговать и клеветать на него перед народом. Однако православные не поверили клевете: прекрасно зная святое и богоугодное житие Василия, они всей душой любили и почитали его. Желая удалиться от злобы и интриг, святой вернулся в Тврдош и там продолжил борьбу за сохранение православной веры и защиту своего народа от жестоких иноплеменников, снискав себе ещё больший авторитет истинного ревнителя Православия.

«Из своей молитвенной кельи в монастыре, — пишет архимандрит Иустин (Попович), — он видел все несчастья и беды, которые переносил его народ, томясь в тяжелейшем агарянском рабстве, в нужде и нищете, в страхе от турецких насилий и беззаконий, в опасности от униатской пропаганды. И поэтому он непрестанно возносил к Богу теплые молитвы о спасении своего народа. Будучи уже в сане архимандрита, святой часто покидал стены обители и как духовник и пастырь с проповедью Христова Евангелия обходил села и дома родной Герцеговины. Посещая народ, подобно своему великому предшественнику святителю Савве, он совершал повсюду богослужения и Таинства, укреплял свою паству в вере и терпении, помогал несчастным и обездоленным». За такую любовь к своим единоверцам и соплеменникам даже турки называли святителя Василия «богомольцем райи».

Апостольские труды святого Василия вызывали недовольство и озлобление местных потурченцев, они даже замышляли убить его

Апостольские труды святого Василия вызывали недовольство и озлобление местных потурченцев, они даже замышляли убить его. Во избежание опасности и одновременно побуждаемый желанием еще больше помочь своему народу, святитель отправился в единоверную Россию, как это не раз делали духовные вожди сербского народа. Вернувшись на родину, он привез с собой богатые дары: церковную утварь, священнические облачения и богослужебные книги, а также деньги.

Он снабжал всем этим бедные храмы Герцеговины, а также помогал узникам темниц и другим нуждающимся. Многие запустевшие и заброшенные храмы были восстановлены и обновлены, в самом Тврдоше и при других приходских храмах открывались народные школы. В просветительской и ктиторской деятельности святой Василий призывал на помощь братию Тврдоша и приходское духовенство. «Но лукавый враг рода человеческого, — пишет в житии святого архимандрит Иустин (Попович), — и на этот раз не оставил его в покое. Прежняя ненависть его врагов разгорелась с новой силой. С одной стороны, это были потурченцы, а с другой — агенты латинской унии. Его неустрашимая ревность и неутомимое апостольское пастырство только увеличивали ненависть и насилия богопротивников, так что святитель был вынужден снова покинуть этот край».

На сей раз он отправился на Святую Гору Афон. Следуя через Оногош (современный Никшич) и Жупу Никшичскую, святой Василий достиг монастыря Морача, откуда добрался до монастыря Георгиевы Столбы, а затем продолжил свой путь до самой Печи. Прибыв в Печь, святой Василий явился к патриарху Печскому Паисию Яньевцу (1614–1647) и «подробно поведал ему о тяжёлом и бедственном положении православных сербов в Герцеговине, об их страдании под насилием и гнетом турецким и о лукавой латинской пропаганде». Затем он сообщил патриарху о своем желании отправиться на Святую Гору и испросил у него на это благословения. Мудрый патриарх Паисий, видя добродетели и духовные дарования святого Василия и изумляясь его пастырской ревности и трудам, решил хиротонисать святого в архиереи. Именно такой архиерей был нужен исстрадавшемуся православному народу Захолмского края. Однако прежде патриарх всё же отпустил его на Святую Гору, посоветовав не оставаться там долго, а вернуться в Печь.

Святой спокойно добрался до Афона и прожил там целый год. За это время он посетил многие монастыри и скиты, обогатясь духовным опытом афонских подвижников. Дольше всего святой провёл в сербском монастыре Хиландаре.

По возвращении с Афона святитель Василий опять заехал в Печь и явился к патриарху Паисию. Патриарх созвал сербских архиереев и на праздник Преображения Господня 1638 года хиротонисал святого Василия во епископы, назначив его митрополитом Требиньским с кафедрой в монастыре Тврдош. Несмотря на то, что святому Василию не было и тридцати лет, за праведность жизни он был удостоен епископского сана, приняв на себя служение, столь необходимое для Церкви в те тяжёлые времена.

Из Печи молодой архиерей прежним путём отправился обратно в Тврдош, где православные встречали его с великой радостью. Святитель без промедления продолжил свои пастырские труды, невзирая на опасности, которые подстерегали его повсюду.

Главным его оружием оставалось слово Божие и молитва, сила которой была столь велика, что уже при жизни святой творил чудеса исцелений. В Острог к святому стало стекаться множество народа, ища помощи и утешения в различных несчастьях и скорбях. Святой милостиво помогал каждому своими молитвами и духовными советами, а нередко и милостыней. К милосердию и пожертвованиям на восстановление храмов и монастырей он призывал и других. Так, святитель сподвиг богатого благотворителя Стефана Владиславича с тогдашним игуменом Тврдоша Вениамином привести в порядок эту святую обитель.

В то время турки жестоко расправились с Восточно-Герцеговинским митрополитом Паисием Требешнянином. Печский патриарх Гавриил Раич (1648–1656), впоследствии также пострадавший от турок и окончивший жизнь свою мученически, назначил святителя Василия митрополитом на овдовевшую кафедру и по этому поводу издал специальную грамоту, в которой, в частности, говорилось:

«Смирение мое пишет в богоспасаемую епархию, которая зовется Никшич, Плана, Колашиновичи и Морача… вам, преподобным игуменам, священноинокам и инокам, благоверным протопопам, и честным священникам, и всем во Христе Боге благоверным христианам. Благодать Божия и помощь святых сербских святителей да будет со всеми вами! Сим уведомляю вас, что дал и благословил вышереченную епархию владыке Захолмскому, кир Василию, которую держал покойный владыка Максим и блаженнопочивший владыка Паисий, да будет им вечная память. Примите с усердием вышереченного владыку и воздайте ему честь, как полагается всякому законному митрополиту, дабы получить благословение и благодать Господа Бога и покров Пречистой Богородицы на вас, и на детей, и дома ваши православные».

Приняв в управление новую епархию, святитель Василий еще некоторое время управлял из Тврдоша, а затем переехал в Оногошт.

В это время турки всё больше стали угнетать сербский народ, грабя села и уводя людей в рабство. Особенно усердствовали в злодеяниях слуги Али-аги, осквернявшие церкви и монастыри, опустошавшие окрестности. Герцеговинский санджак-бек хватал всех известных сербов и по очереди предавал их жестокой смерти. В это время святитель жил в монастыре Святого апостола Луки в Жупе Никшчской. Иногда он пребывал также в монастыре Святого великомученика Димитрия под Оногоштом, который также обновил. Однако грозные события заставили его искать нового прибежища. Святитель выбрал пещеру под горой Загароч и там устроил келью. Однако, узнав об этом, старожилы окрестных сел посоветовали ему перебраться оттуда в монастырь Острог, что святитель и сделал.

Принимая участие в постройке церквей и келий, он собственными руками носил тяжелые камни

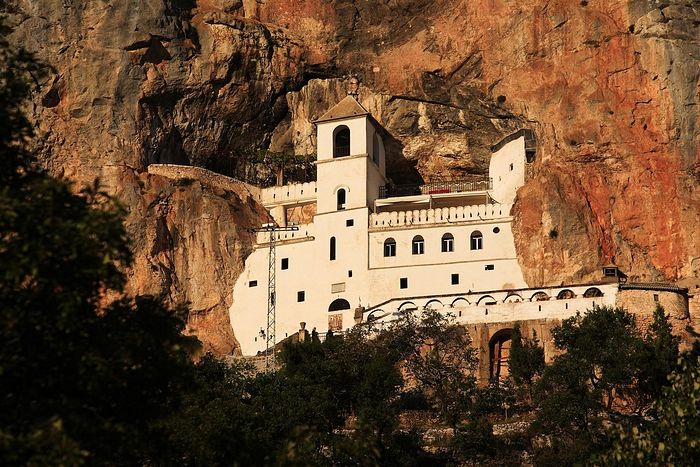

Он и раньше слышал об Остроге и его подвижниках, особенно о преподобном игумене Исаие, которого после его блаженной кончины Бог прославил нетлением мощей (турки, узнав о мощах, по своему обыкновению похитили их и сожгли). Придя в Острог, святой Василий сначала остановился у подножия Острожской горы, а затем поднялся в Верхний монастырь и поселился в пещере преподобного Исаии. Так в течение последующих пятнадцати лет он и осуществлял управление своей митрополией из Острога. Здесь святитель начал собирать вокруг себя других монахов и подвижников и с ними обновил монастырский Введенский храм. Чуть позже он построил небольшую церковь в честь Честного и Животворящего Креста в стене Острожской горы. Принимая участие в постройке церквей и келий, он собственными руками носил тяжелые камни. Впоследствии этот храм был расписан и сохранился до наших дней. Когда монастырская братия увеличилась, святой Василий назначил игуменом монастыря Исаию, внука и тезку преподобного Исаии, а сам предался ещё более строгим подвигам непрестанного богомыслия, молитвенного бдения и поста. Питавшийся лишь фруктами и овощами, святитель был сух телом, а лицо его казалось восковым.

Но, несмотря на столь строгую аскетическую жизнь, святой не забывал и возложенного на него архипастырского служения и усердно заботился о вверенной ему пастве Христовых овец. «Со своих острожских духовных высот, — пишет приснопамятный отец Иустин (Попович), — он спускался в народ и как истинный пастырь делил с ним различные страдания». Чувствуя силу его молитв, гонимая и страждущая герцеговинская райа стекалась к святителю в Острог. Старики, женщины и дети оставались подолгу у своего владыки, который как настоящий духовный отец и молитвенник пред Богом заботился о них и питал их и благодаря помощи окрестных селян.

Святитель Василий поддерживал постоянную связь с сербскими патриархами, переписывался с ними и по возможности сам их посещал. Святой сетовал им на окружавшую его великую человеческую злобу. В одном из своих писем святитель писал: «Пишу ради подтверждения истины, дабы знали христиане, что я был некоторое время в Остроге в пустыни и приложил там весь труд свой и всё свое имение и ничего не пощадил Бога ради и милости ради Святой Богородицы. И с некоторой братией с помощью Божией обновил там то, что видно и на самом деле. И многие мне пакости чинили, но Бог был мне помощником во всяком добром деле».

Так, рядом с монастырем жил некий князь Раич, который со своими шестью сыновьями причинил монастырю немало горя. Из-за притеснений со стороны князя Раича святитель хотел переселиться из Острога в какое-нибудь другое место. Он даже помышлял о том, чтобы навсегда уйти на Святую Гору. Однако, понимая, что источником этой злобы является враг рода человеческого, и внимая просьбам своей паствы, святитель не стал покидать Острог и исполнился решимости терпеть все испытания до конца. В 1667 году он отправился в Печь к блаженному патриарху Максиму и рассказал ему о положении монастыря и народа. Патриарх написал письмо князю Раичу, в котором призывал беречь и опекать монастырь, угрожая в противном случае проклятием всякому, кто дерзнул бы продолжать досаждать святому Василию и монахам.

Сам святой предрек князю, что за насилия, чинимые монастырю, Бог накажет его гибелью всех сыновей, что вскоре и исполнилось. Опечаленный князь пришёл к святому и поведал ему о гибели своих детей. Святой утешил его и повелел покаяться в СВОИХ грехах и грехах СВОИХ ДЕТЕЙ, обещая, что ЕСЛИ покаяние будет искренним, то Господь благословит его опять мужским потомством. Раич раскаялся в содеянных беззакониях, и предсказание святителя исполнилось: у князя родилось ещё несколько сыновей.

Из стены, под которой он упокоился, несмотря на отсутствие земли, позднее выросла виноградная лоза

Не ослабевая в трудах, посте и молитвах, святитель достиг конца своей земной жизни и мирно и безболезненно отошёл ко Господу 29 апреля 1671 года в своей келье. В момент преставления святого келья его озарилась чудесным светом. Острожские монахи похоронили тело святого Василия под церковью Введения Пресвятой Богородицы. Из стены, под которой он упокоился, несмотря на отсутствие земли, позднее выросла виноградная лоза. Сразу по преставлении святого народ начал приходить на его могилу и молится ему, как это было при жизни святого, а на его могиле стали совершаться многочисленные чудеса, которые не прекращаются и по сей день.

В 1678 году, через семь лет после своего упокоения, святитель явился во сне настоятелю монастыря Апостола Луки в Жупе под Никшичем, игумену Рафаилу Косиеревцу, и повелел идти в Острог, открыть его могилу. Игумен не предал этому сну особого значения и никуда не пошёл. Сон повторился, но игумен опять никуда не пошёл. В третий раз святой Василий явился игумену в епископском облачении и с кадилом в руке, и как только святитель покадил, жар из кадила обдал лицо и руки игумена, так что, пробудившись ото сна, он тут же отправился в Острог и рассказал монастырской братии всё по порядку. Тогда монахи приняли на себя строгий пост, ежедневно совершая молитвенное правило и Божественную литургию. На седьмой день они открыли могилу святого. Тело святителя Василия было найдено нетленным и казалось сделанным из воска. При этом честные мощи источали прекрасное благоухание. Взяв мощи, монахи положили их в специально приготовленный ковчег и перенесли в храм Введения Пресвятой Богородицы, где они почивают и по сей день.

Тело святителя Василия было найдено нетленным и казалось сделанным из воска

Известие об обретении святых мощей быстро распространилось по всей стране, огромное количество народа вновь стало стекаться в обитель. За помощью к острожскому святому стали приходить не только православные, но и католики, и мусульмане. С тех пор и до наших дней по милости Божией не прекращаются многочисленные чудеса над его святыми и чудотворными мощами. Даже иноверные по милости Божией и молитвам святого Василия находят здесь утешение и получают благодатную помощь. Среди паломников, приходивших к мощам святителя Василия, был и последний до упразднения патриархии Печский патриарх Василий Бркич-Йованович (1763–1765; †1772). Изгнанный турками, он нашёл себе пристанище в Черногории и провёл в Остроге шесть месяцев в молитве и посте. Он составил службу святителю Василию и написал его житие. Находившийся в тяжелые годы Второй мировой войны и в послевоенное время при раке со святыми мощами пресвитер Василий в 1947 году написал акафист святому Василию, который сохранился в рукописном виде в Остроге.

При жизни святой не имел покоя. По отшествии святителя ко Господу его святые мощи не раз подвергались опасности от нечестивых врагов Православия.

Первый раз острожским монахам пришлось прятать мощи святого Василия в 1714 году, когда в Черногории бесчинствовал Нуман-паша Чуприлич. Тогда монахи закопали мощи под монастырскими стенами на берегу реки Зеты, где они пролежали целый год. Река размыла это место, но вода чудесным образом не коснулась ни раки, ни самих мощей. В другой раз это произошло зимой 1852 года во время осады Острога Омер-пашой, который окружил черногорцев в Верхнем монастыре. Во время девятидневной осады всего тридцать черногорцев во главе с прославленным воеводой Мирко Петровичем, отцом черногорского короля Николы, храбро защищали монастырь. С помощью святого Василия они отбили турок; в храме Введения Пресвятой Богородицы был отслужен благодарственный молебен Господу Богу, Пресвятой Богородице и святому Василию. Затем черногорцы взяли мощи святителя с собой и отнесли в Цетинье, где положили их в храме Рождества Пресвятой Богородицы, около мощей святого Петра Цетинского. Здесь мощи святого Василия оставались до весны 1853 года, когда опять были возвращены в Острог. Во время той войны монастырь Острог был разорён и сожжен турками, а многие исторические ценности и документы, относящиеся ко времени земной жизни святого, погибли или пропали. Третий раз мощи святого покидали Острог во время войны 1876–1877 годов, и снова они оказались в Цетинье, где оставались около года. В 1878 году мощи были торжественно возвращены в Острог. В пору Второй мировой войны, во время обстрела монастыря в феврале 1942 года, монахи перенесли святые мощи в небольшую пещеру под монастырским корпусом. Их опасения, что снаряды разрушат Введенскую церковь, оказались излишними: снаряды падали и взрывались около монастыря, не причиняя ему серьёзного вреда; никто из братии не пострадал. Святитель, как и раньше, оберегал свою обитель.

Любовь сербского народа к святителю Василию нашла свое выражение в строительстве многочисленных храмов в его честь как в самой Сербии, так и за её пределами. Один из самых замечательных храмов в честь этого святого построен на его родине в Оногоште — Никшиче. В 1935 году в Белграде была открыта больница имени святого Василия Острожского. В храме в честь святых Константина и Елены на Вождовце сейчас хранится его святой омофор.

И сегодня паломники различного вероисповедания, многих национальностей со всего мира приезжают к Острожскому чудотворцу. У раки святого возносятся к Богу молитвы на разных языках. Приносят детей крестить прямо перед мощами святого и дают детям имена в честь него.

Некоторые преодолевают путь от Нижнего до Верхнего монастыря на коленях

Больше всего поклонников в монастыре — в день памяти святого. Многие специально идут издалека пешком, а некоторые преодолевают путь от Нижнего до Верхнего монастыря на коленях. Из Острога паломники увозят с собой святую воду, освященное масло, ладан и просфоры, с тем чтобы окропить или помазать тех из своих родных и близких, кто не смог сам прийти в Острог.

Нередко к раке с мощами приносят больных, страдающих различными, часто неизлечимыми, болезнями, и по молитвам святителя многие из них исцеляются как от телесных, так и от душевных недугов. Об этих чудесах святого свидетельствуют костыли, палки, носилки и драгоценности, оставленные в Остроге в знак благодарности за чудесное исцеление.

Об этом же свидетельствуют записи в монастырских книгах. Рассказы о многих чудесах святого Василия пересказываются и разносятся по всему миру. Очень интересны свидетельства о чудесной помощи святителя Василия иноверцам-мусульманам, нередко приезжающим в Острог со своими скорбями и бедами. О некоторых из этих чудес, произошедших совсем недавно, мы сочли своим долгом рассказать.

Популярное видео

-

01:23

Алена 27 12 13

Владимир Панкратов · 1070 просмотров -

11:20

Боголюбово. Свято-Боголюбский женский монастырь.

Татьяна Трунина · 2138 просмотров -

03:57

Истина.сл.иеромонаха Романа исп Г.Заволокин

Евгений Заикин · 1305 просмотров

Исцеление тяжелобольной мусульманки

6 мая 1964 года мусульмане Асиб Гушо и Шевка Зайко привели в Острог Фатиму, также мусульманку. Целых пять лет страдала она от ужасных судорог по всему телу. От болей несчастная теряла сознание, в муках кричала и ругала своих близких.

За эти пять лет тяжелой бол...

Развернуть

Исцеление тяжелобольной мусульманки

6 мая 1964 года мусульмане Асиб Гушо и Шевка Зайко привели в Острог Фатиму, также мусульманку. Целых пять лет страдала она от ужасных судорог по всему телу. От болей несчастная теряла сознание, в муках кричала и ругала своих близких.

За эти пять лет тяжелой болезни, переходившей в умопомрачение, родные Фатимы обошли с больной всех врачей, лекарей и травников, но исцеления не наступало.

Они прослышали, что в Остроге бывают исцеления от таких болезней, и Асиб вместе с соседом Шевкой привели Фатиму в Верхний монастырь. Когда они подвели больную к храму, где почивает тело святителя Василия, женщина громко закричала: «Не хочу туда входить». И так — несколько раз. При этом она пыталась вырваться из рук тех, кто держал ее. Церковный служитель открыл им храм и помог подвести больную к мощам. По-прежнему держа больную за руки, родственники убедили ее поцеловать мощи святого. Как только она сделала это, тело ее охватили сильные судороги и дрожь, на Фатиму было страшно смотреть. Когда больная немного успокоилась, над ней была прочитана молитва, по совершении которой ее вновь охватили страшные судороги; затем начался сильный жар. Но это состояние продлилось недолго. Неожиданно она совершенно успокоилась, склонилась у раки святителя и стала молиться. Прошло еще немного времени, и Фатима встала со словами: «Слава Богу и святому Василию — я здорова».

Сказав это, она припала к раке святого и стала ее целовать. Все присутствовавшие при этом, пораженные, возблагодарили Бога и Его угодника за чудесное исцеление.

Ту ночь больная совершенно спокойно провела в Остроге, а когда рассвело, первой пришла на утреню, чтобы еще раз поблагодарить Бога, исцелившего ее по молитвам святителя Василия.

Необычные роды

В черногорской Цмнице сохранилась память о том, как турчанка родила в доме священника. Эта история произошла в 70-е годы XIX века в одном из сел Барского среза.

Дело было так. Однажды поп Йоко из этого села был по какому-то делу в Скадаре (современная Албания) и там, сидя в кофейне, услышал разговор о том, что в одном ближайшем селе есть женщина, которая беременна уже более года и никак не может родить. Односельчане смотрели на это как на наказание Божие не только той женщине, но и всему селу. Услышав о столь неслыханном деле, отец Йоко тут же попросил, чтобы ему позволили отвести несчастную в монастырь Острог, откуда он надеялся вернуть ее живой и здоровой вместе с новорожденным.

Сельчане с готовностью откликнулись на слова священника, доставили бедную женщину в Острог (но прежде отец Йоко совершил молебен).

На следующее утро турчанка пришла в дом священника. Здесь спустя еще трое суток у нее начались схватки, и она родила красивого, здорового мальчика. Десять дней счастливая мать вместе с матушкой возилась с новорожденным, а затем все с великой радостью вернулись в Скадар.

Отец ребенка, благодаря Бога и святого Василия, позвал священника Йоко на угощение в свой дом, где они побратались в знак вечной дружбы.

Это свидетельство было записано в 60-е годы XX века священником Максимом Йововичем.

Исцеление ослепшего турка

15 января 1961 года иеромонах Серафим (Кашич) записал в монастырскую летопись Острога рассказ Симо Томова Станишича из села Поточила, засвидетельствованный его собственноручной подписью.

По словам Симо, его отец, Томо, и дядя Рашо рассказали ему со слов своих отцов историю о чудесном исцелении одного ослепшего турка, произошедшую много-много лет назад.

Этот богатый турок из Скадара, управлявший будто бы Скадарским краем, совершенно ослеп и долгое время ничего не видел. Он бывал у многих мусульманских святынь. Под конец решил посетить монастырь Острог, чтобы помолиться здесь Богу и чудотворцу Василию, потому что много был наслышан о заступничестве христианского святого за страждущих.

Когда знатный турок добрался до Верхнего монастыря, монах, церковный служитель, проводил его к мощам святителя. Турок поцеловал святыню, а монах прочитал над ним молитву и, подведя его к каменному сосуду, зачерпнул оттуда воды. Турок умылся. Умывшись ею, турок сказал монаху и сопровождавшим его, что ощущает перед своими глазами свет. Приехавшие попросили монаха позволить им переночевать в монастыре и были гостеприимно оставлены на ночлег.

На следующий день, на рассвете, турок уже прозрел и сам пошел за монахом поклониться святому Василию. Затем он еще раз умылся водой из каменного сосуда и стал собираться вместе со своими спутниками в обратный путь. Из благодарности и благоговения к Острожскому святителю исцеленный не захотел ехать на коне и пошел до самого Скадара пешком.

А по возвращении домой он послал монастырю богатые подарки. Имя этого турка за давностью лет в народной памяти не сохранилось.

Исцеление молодого албанца

Филипп Зекович из Никшича поведал иеромонаху Серафиму (Кашичу) о чуде исцеления, свидетелем которого он был сам, и засвидетельствовал истинность своих слов собственноручной подписью в летописи Острога.

Это было, рассказывал Филипп, в 1911 году на Троицын день, когда в Остороге собирается больше всего богомольцев.

Филипп видел, как из северной Албании привезли на лошади молодого человека, у которого были связаны руки и ноги.

Это было в воскресенье, а на следующий день, в понедельник, того же самого человека, прежде крепко связанного, Филипп видел совершенно здоровым. То же видел и весь собравшийся в Остроге народ. Исцеленный постоянно молился Богу и крестился.

С тех пор Филипп Зекович почти каждый год посещал Острожский монастырь.

Исцеление анатолийского ходжи

По свидетельству Байро Б. из Старого Бара, в 1913 году, во время правления черногорского короля Николы, в барской бухте причалил паром из Стамбула. С корабля вместе с другими путешествующими сошел молодой ходжа из Анатолии (Малая Азия), высокого роста, худощавый и очень бледный. В течение многих лет ходжа страдал от паралича и передвигался только при помощи костылей. Несмотря на все свои богатства, он так и не смог найти врача, который бы вылечил его.

Ходжа рассказал, что во сне слышал голос, повелевший ему идти в монастырь Острог, чтобы получить исцеление

Ходжа остановился на ночлег в Старом Баре и нашел здесь много своих соплеменников, с которыми мог поговорить на родном языке. Он рассказал, что во сне слышал голос, повелевший ему идти в монастырь Острог, чтобы получить исцеление. Вера в возможное выздоровление заставила его предпринять столь далекое путешествие.

Весной ходжа отправился в Острог и потом говорил, что был удивлен величественностью этой редкой святыни и красотой тех мест. В монастыре над ним по обычаю была прочитана молитва перед ракой с мощами святого чудотворца Василия, и вскоре ходжа действительно почувствовал, что здоров. В благодарность он сделал монастырю большое пожертвование. Оставив там свои костыли, он вернулся в Подгорицу пешком, а оттуда поездом добрался до Бара. На обратном пути он задержался на несколько дней в Старом Баре, где повсюду с легкостью ходил даже без палки.

Ходжа вернулся домой совершенно здоровым, благодаря Бога и Его славного чудотворца Василия Острожского, по молитвам к которому люди получают исцеления, невзирая на свое вероисповедание.

Свидетельство Байро Б. из Старого Бара записал иеромонах Серафим (Кашич).

Исцеление супругов-мусульман

Ислам Д., состоятельный и рачительный хозяин, в 1928 году женился на крепкой девушке Хаве из своего же села. Не прошло и полугода со дня свадьбы, как одновременно заболели муж и его молодая жена: они оба были скрючены настолько, что подбородком могли коснуться своих колен. Они лечились по рекомендациям югославских и албанских врачей, искали помощи и совета у ходжей и священников из ближних и дальних мест, но ничто им не помогало; на протяжении долгих двенадцати лет они мучались от сильных болей на горе своим родным.

В 1940 году по совету друзей они отправились в монастырь Острог, чтобы поискать помощи у великого чудотворца Василия. От Скадара до Плавницы они плыли на корабле, а оттуда добрались на поезде до Подгорицы. Доехав до Нижнего монастыря, они с великими муками стали подниматься в Верхний Острог, так что эта дорога заняла у них более половины дня.

Добравшись наконец до Верхнего монастыря, они вместе с другими паломниками приступили к раке с мощами святого. Когда священник читал молитву о здравии больных, Ислам и Хава по совету священника легли под ракой и вскоре уснули.

Проснувшись через три часа, они почувствовали облегчение и смогли встать на ноги выпрямившись. На следующий день они пешком вернулись домой к великой радости своих домочадцев и всего села. Впоследствии у них родились здоровые дети, и они жили счастливо. В благодарность Богу и святому Василию супруги часто посещали эту великую православную обитель.

Свидетельство Хайдара Ш. из села Кравари записал священник Максим Йовович.

Исцеление девочки-католички

Петар Ч. из села С., Барского среза, долгое время лечил свою восьмилетнюю дочь, но ни один врач не мог ей ничем помочь. Девочка заболела и слегла в постель в 1942 году, так что не могла уже даже и встать. Ее ножки совершенно иссохли, и врачи только разводили руками, говоря, что всякое лечение бессмысленно.

Так как в тех краях религиозная терпимость между католиками и православными с давних пор на завидной высоте, родители не считали для себя зазорным с великим упованием на Бога обратиться за помощью к Острожскому чудотворцу, святому Василию, в надежде, что их ребенку станет легче.

К этой мысли они пришли после того, как однажды мать намазала девочку маслом, принесенным из Острога; у ребенка была высокая температура, но после этого горячка быстро прошла.

В августе 1945 года мать решила отнести ребенка в Острог (в это время были большие проблемы с транспортом). С трудом они добрались до монастыря. Немного отдохнув, мать по совету монаха оставила ребенка на несколько часов под ракой с мощами святого Василия.

Девочка тут же заснула, а когда проснулась, ей было намного легче и она начала уже опираться на собственные ножки. На следующий день они с радостью вернулись домой; ребенок чувствовал себя хорошо.

Совершенно здоровая девочка стала играть с детьми, посещать школу.

Записал священник Максим Йовович в 50-х годах XX века.

Исцеление скорченной мусульманки

В 60-е годы XX века священник Максим Йовович записал рассказ Радоша Ч. из Хорогоша в Воеводине.

С давних пор Радош посещал наши величайшие святыни, особенно монастырь Острог, дивясь многим чудесным событиям, которые часто случаются там, и особенно исцелениям больных, которые до того нигде не могли найти исцеления.

Весной 1948 года он пришел в Верхний монастырь и переночевал в нем. На следующий день он своими глазами видел, как двое мусульман из Боснии, из окрестностей Рогатицы, привезли на лошади больную женщину лет тридцати. У женщины были скорчены ноги, и вот постоянно, уже на протяжении нескольких лет, она лежала, не вставая с постели. Женщину внесли в храм и положили у раки с мощами святого Василия. Она пролежала здесь около трех часов, над ней были прочитаны молитвы. После этого, к великому удивлению присутствующих, она, не испытывая боли, встала и, поддерживаемая спутниками, вышла из храма.

К утру она могла уже самостоятельно ходить. Еще через день, веселая и радостная, она отправились домой, а позднее пришло известие о том, что она выздоровела полностью.

Исцелении мусульманина из Мркоевца

Асан Б. рассказывал священнику Максиму Йововичу:

— Я страдал от неизлечимой болезни, врачи только руками разводили, не зная, что делать. Я мучался много лет, так что жизнь мне была немила. По рассказам, передаваемым в нашей семье из поколения в поколение, я знал, что многие мои родичи излечились от различных болезней, отправившись в Острог, чтобы поклониться и помолиться святому Василию чудотворцу. Попросил и я своих родственников отвезти меня в Острожский монастырь.

Совершенно неспособного сдвинуться с места, везли меня туда весной 1932 года. Там я переночевал. На следующий день меня по совету священника положили под раку, и надо мной была прочитана молитва. Некоторое время я слушал, как монах поминает в молитве мое имя и молится Богу о моем выздоровлении. Потом мною овладел какой-то глубокий сон, и я крепко заснул, не слыша уже ничего, что происходило рядом. Проспав два часа, я проснулся, чувствуя себя легким как перышко, и встал без чьей бы то ни было помощи. Я вернулся домой совершенно здоровым и теперь тружусь в поле и дома и не таю своего чудесного исцеления, которое мне дано по воле Божией, как и многим в монастыре Острог.

Исцеление сумасшедшего мусульманина

Ольга Г. из окрестностей Бара рассказала иеромонаху Серафиму (Кашичу) такую историю.

В 1921 году ее свекровь пошла с соседками на поклонение в монастырь Острог. Перед воротами Верхнего монастыря они увидели сумасшедшего мусульманина из Боснии. Больной, придерживаемый двумя мужчинами, был связан железными цепями. Он рвался и рычал, требуя, чтоб его увели от стен монастыря, не подводили «к гяурскому святому!».

На следующий день, будучи у Нижнего монастыря, женщины-паломницы увидели того самого боснийца.

На этот раз он сидел и пел под гусли, а в перерывах разговаривал с народом. Его спутники радостно рассказывали, как насилу втолкнули его в монастырь, где перед ракой святого над ним была прочитана молитва. После молитв духовника больной успокоился и через несколько часов был совершенно здоров.

Железные цепи, которыми он был связан, остались в монастыре; здесь их можно увидеть и теперь. Они служат убедительным свидетельством чудесного исцеления боснийца.

Перевод чудес выполнен по книге: Чудесные исцеления и явления святого Василия Острожского: В 2 кн. Цетинье, 2001. Кн. 1.

Иеромонах Игнатий (Шестаков)

12 мая 2018 г.

Свернуть