- Лента

- |

- Участники

- |

- Фото 1363

- |

- Видео 0

- |

- Мероприятия 0

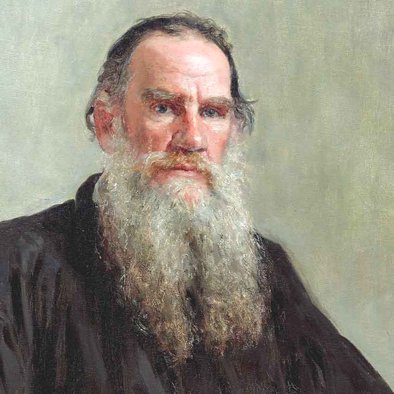

Анафема или все же нет

Статья Н. Лосского.

Нравственная личность Толстого.

Часть 2.

Фет в своих «Воспоминаниях» говорит, что он с первой минуты заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений». На вопрос П. Бирюкова об отношении его к общественным настроениям эпохи шестидесятых годов он сам ответил, что «всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим, и если тогда был возбужден и радостен, то своими особенными, личными, внутренними мотивами, теми, которые привели меня к школе и общению с народом».

Л. Н. не кончил курса в университете. Одна из причин этого обстоятельства заключается в том, что он не способен был к деятельности, для которой рамки поставлены ему извне. Он сам указывает на эту причину: «как это ни странно сказать, работа с «Наказом» и «Esprit des lois» (она и теперь есть у меня) открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей». Способность к чрезвычайно напряженному, но всегда самостоятельному умственному труду он не раз доказал в течение своей жизни, напр., когда в 1870 г. изучил греческий язык настолько, что через несколько месяцев стал читать Ксенофонта без словаря.

Особенно интересно в Л. Н. Толстом отвращение ко всякой внутренней связанности в себе и восхищение людьми, свободными во всех своих внутренних проявлениях. По поводу своих отношений к брату Сергею он говорит: «Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался... в особенности как ни странно это сказать, непосредственностью его эгоизма. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни».

В автобиографической повести «Казаки» он, без сомнения, имея в виду себя, следующим образом описывает Оленина: «Оленин был юноша, нигде не окончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в таком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший». «Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а напротив, увлекался постоянно... Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или пела и восстановить свою свободу».

Не трудно догадаться, каков должен быть идеал жизни у человека с таким характером. Восемнадцати лет Толстой пишет в своем дневнике: «цель жизни есть сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего». Достигнув возраста семидесяти четырех лет, он говорит: «человек всякий живет только затем, чтобы проявить свою индивидуальность».

Это счастье — сполна проявить свою индивидуальность и осуществлять всестороннее развитие ее — было достигнуто Толстым в необычайно широких размерах. Полнота его жизни изумительна. Его увлечения и деятельности так разнообразны, что могли бы составить содержание Десятка обыкновенных человеческих жизней. Опасности войны, наслаждения художественного творчества, прилежные и плодотворные занятия педагогическою деятельностью в школе для крестьянских детей, изучение греческого языка, использованное для перевода и критики Евангелия, изучение еврейского языка для критики Ветхого завета, изучение исторических документов, относящихся к наполеоновским войнам, занятия сельским хозяйством и в роли помещика, и в роли пахаря-земледельца, занятие ремеслами, пчеловодство, коневодство, музыка, скульптура, всевозможные виды спорта, — неужели одна жизнь могла вместить все это обилие интересов и увлечений!

Все свои деятельности Толстой осуществлял с чрезвычайною страстностью, везде он проявлялся, как могучая индивидуальность. Без сомнения, на его долю выпали минуты такого интенсивного счастья какого не переживают люди, идущие по узкому проторенному пути, но с другой стороны, его жизнь не менее полна и страданиями. Они неизбежны и неустранимы, поскольку индивидуум стремится свободно проявляться в формах личной жизни и на каждом шагу наталкивается на ограничения ее. Эти страдания нередки в первый период жизни Толстого. Самое интенсивное из них было вызвано сознанием неизбежности такого насилия над личностью, как смерть, уничтожающая всякий смысл личной жизни, как таковой. Состояние крайнего угнетения, вызванное размышлениями о смерти и едва не приведшее Толстого к самоубийству, в захватывающей форме изображено им в «Исповеди». Оно было одним из важнейших мотивов, создавших перелом в его жизни.

Менее интенсивны, но зато более многочисленны были страдания, вытекавшие из столкновений личной жизни Толстого с жизнью других людей. Инстинктивно стремясь к свободному проявлению своей индивидуальности, Толстой в первом периоде своей жизни не вполне осознает пределы чужой свободы и нередко нарушает ее. Правда, это случается с ним только в столкновениях с равными себе. Высокое благородство его натуры сказывается в том, что, приходя в соприкосновение с беззащитными и угнетенными существами, с детьми, бедными людьми, крестьянами, он чрезвычайно чутко подмечает и устраняет все то, что содержит в себе хотя бы намек на насилие. В этом отношении особенно поучительна его педагогическая деятельность и педагогические статьи.

Единственный критерий правильной педагогической деятельности, по его мнению, есть свобода. Воспитание, как «стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам», ненавистно Толстому. Единственно допустимое влияние одного человека на другого заключается в воспитательном значении примера, т. е. самосовершенствования воспитателя, и в образовании, которое сводится лишь к передаче «сведений знаний», которое «свободно и потому законно и справедливо». Навязывание народу развития «с направлением» Толстой, конечно, горячо порицалъ.

Никаких наказаний и принудительной школьной дисциплины он не допускал. Его идеалом был «свободный порядок» среди детей, отделавшихся благодаря индивидуализирующему влиянию школы от «табунного чувства», идущих в школу с любовью к ней и не чувствующих никакого гнета: «мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего сделанного вчера он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера».

На этой почве у Л. Н. Толстого создались такие отношения к детям, которые можно признать образцом высших совершеннейших форм общения между людьми. Его описание этих отношений, напр., того, как двое крестьянских детей вместе с ним писали художественный рассказ, или как он с крестьянскими ребятишками гулял в лесу зимним вечером после школьных занятий, нельзя читать без сильного волнения и чувства какого-то особенного удовлетворения.

Несмотря на свое сочувствие к слабым и угнетенным, Л. Н. отрицательно относился к либеральным планам преобразования государства, полагая, что изменение внешних форм жизни не может улучшить человека. Точно так же, будучи противником насилий, он отрицательно относился к деятельности революционеров. Но, с другой стороны, всякая встреча с бесцеремонными проявлениями деспотизма нашей государственной власти вызывала в нем бурный протест. В 1862 г. в «Ясной Поляне», в отсутствие Л. Н., был произведен обыск. «Какое огромное счастье», говорил Л. Н., «что меня не было дома. Ежели бы я был, то теперь, наверно бы, уж судился, как убийца». Ожидая второго обыска, он держал пистолеты заряженными, хотел эмигрировать и, наконец, решив лично жаловаться государю Александру II, подал ему в Москве просьбу об удовлетворении.

В отношениях с равными себе Толстой в первый период своей жизни иногда вторгался в пределы чужой свободы. В молодости, мечтая о семейной жизни, он, по-видимому, склонен был представлять свое отношение к жене, как отношение воспитателя, стоящего всегда на некотором отдалении и высоте над воспитанником. Такова, напр., чрезвычайно характерная картина отношений между мужем и женою в «Семейном счастье», романе, написанном Толстым после того, как его мечты о семейном счастье с В. не осуществились.

В сфере идейной борьбы страстному человеку особенно трудно удержать себя в границах дозволенного. В своем дневнике (под 7 июля 1854 г.) Толстой сам называет себя человеком «раздражительным» и «нетерпимым». И, в самом деле, люди, знавшие Толстого лично в первом периоде его жизни, отмечают его задорную склонность к противоречию и протесту. Григорович в своих «Литературных воспоминаниях» рисует его следующим образом: «Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей».

Без сомнения, на этой почве у него возникало не мало мучительных столкновений. Такова, наприм., была ссора его с Тургеневым, воспоминание о которой мучило его в течение восемнадцати лет, пока, наконец, во втором периоде своей жизни он не устранил всякую тень вражды, написав Тургеневу письмо в духе христианского смирения.

Свободное развертывание своей индивидуальности по всевозможным направлениям — таково содержание жизни Толстого. Без свободы он не может представить себе жизни, всякое малейшее насилие есть уродование души, нарушение ее гармонии.

Но как осуществить такую полную свободу, которой требует душа Толстого? Не безумие ли требовать свободы, будучи такою ничтожною дробью мира, как человек? Какой-нибудь пустяк, напр., речь коего соседа, обращенная даже не ко мне, есть уже насилие надо мною: она вторгается помимо моей воли в мое сознание, отрывает меня от спокойного течения мыслей, раздражает меня, и я не в силах, а главное не в праве, помешать ей. Живя в таком мире, человек, настолько чуткий к свободе, как Толстой, не обречен ли на непрерывная и безвыходные страдания? Да, без сомнения, Толстой не мало страдал, но выход из страданий он нашел и, усмотрев его, с страстною решительностью пошел по новому пути. Этот путь — любовь. Если я не люблю человека, то звуки его голоса, как отвратительный треск, врываются в мое сознание назойливее грохота ломовой телеги, нагруженной железом; но если я его люблю, то слова, даже и раздавшиеся неожиданно, среди моих занятий, как музыка, охотно подхватываются мною, и насилия надо мною нет.

Расширение любви есть спасение личности от гибели, указание этого пути есть сущность христианства, которое говорит: «живи сообразно твоей природе (подразумевая божественную природу), не подчиняя ее ничему — ни своей, ни чужой животной природе, — и ты достигнешь того самого, к чему ты стремишься, подчиняя внешним законам свою внешнюю природу». Любовь есть надежный путь жизни, на котором не встречается «ни борьбы с другими существами, ни прекращения блага, ни пресыщения им». Идущий по этому пути «перенес свою жизнь в ту область, в которой она свободна», достиг жизни «блаженной и бесконечной», свободной от страха смерти, так как, человек, живущий разумно, не дорожит пространственно-временною личною жизнью, а пребывает в той области своего бытия, о которой можно сказать: «я есмь — никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь».

И, действительно, во втором периоде своей жизни Толстой примирился с фактом смерти, часто заявлял о спокойном и радостном ожидании ее, сознавая в себе в то же время нарастание радости жизни и чувства «благодарности за благо жизни».