- Лента

- |

- Участники

- |

- Фото 368

- |

- Видео 0

- |

- Мероприятия 0

Православная Грузия глазами паломника - часть 2

ЭЛИНА КАТУШКИНА

ПРАВОСЛАВНАЯ ГРУЗИЯ ГЛАЗАМИ ПАЛОМНИКА

«ПРАВОСЛАВНЫЙ ТУР»

Дальше я собиралась путешествовать по Грузии в составе тура, организованного одним московским «агентством православного паломничества». Сразу разрекламирую: если желаете, чтобы документы были не в порядке, чтобы вас не предупреждали об изменениях в маршруте и чтобы сам маршрут менялся произвольно по желанию гида, чтобы гид был совершенно не подкован, менял приличные гостиницы на неприличные и позволял себе эмоциональные вольности, то вам точно туда. Цены у агентства в два раза выше, чем при самостоятельном путешествии, а укоротить вашу поездку могут без всякой компенсации. Поинтересовавшись, в чем причина неурядиц, услышите ободряющий ответ: «Спасибо, что путешествовали с нами, ждем вас снова!».

ЗНАКОМСТВО С ТБИЛИСИ

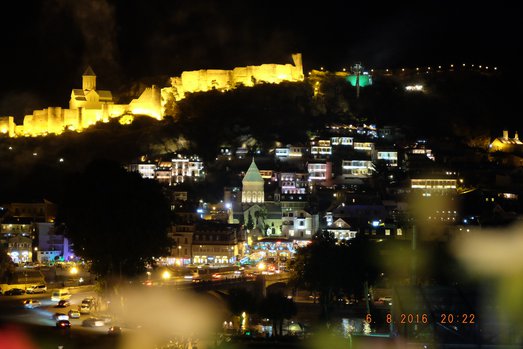

Оставив все стрессовые моменты за кадром, двинемся по маршруту. Гуляя по центру Тбилиси, невозможно не восхититься замечательным расположением храмов: они стоят на возвышенностях и заметно выделяются среди низких окружающих их домиков. Куда ни взглянешь, в поле зрения попадает сразу несколько храмов, что радует взор и веселит сердце. Но в то же время на фоне старой колоритной грузинской архитектуры замечаешь и какие-то стеклянные бесформенные конструкции, режущие глаз, за что грузины выражают глубокую «благодарность» бывшему президенту.

В центре города есть дома, которые разваливаются на глазах, и рядом с трещиной в стене висят объявления «Продаю», а некоторые здания снаружи скреплены металлическими конструкциями. Двигаясь по навигатору, вышла на одну из главных улиц и попала в абсолютную темноту. Дорога перекопана, в домах света тоже нет, везде какие-то провода и стройматериалы; почувствовала себя как в фильмах про разрушенные войной города и почти на ощупь выбралась обратно. Объяснилось все просто: эту часть города ремонтируют, но никаких заграждений установлено не было.

День был субботний, и мне удалось попасть на всенощное бдение в исторически главный храм города — Сиони, очень красивый, богатый, благолепно расписанный. Большой смешанный хор пел по принципу «чем громче, тем лучше», что диссонировало с предыдущим впечатлением от ласкового грузинского пения в приходском храме в Сигнахи. Проповеди не было, а после службы началось какое-то странное действо: батюшка служил что-то похожее на частный молебен для одной семьи — в одной части храма, а хор спел два еще более громких песнопения — в другой, чем вызвал восторг и рукоплескания слушающих.

НА ПУТИ К КУТАИСИ

На следующий день тур все же начался, и на Божественную Литургию нас повезли в селение православных ассирийцев — Канда, где служат на арамейском языке, как нам и было обещано. Однако мое искушенное ухо распознало церковно-грузинский язык на протяжении всего богослужения, за исключением молитвы «Отче наш», вероятно, все же прочитанной по-арамейски. Там служит довольно молодой схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби), который и поет на арамейском языке. Для нас он согласился исполнить два псалма вместе с хором. Слушать сбежался весь приход! Пение всех впечатлило, потом мы даже нашли в интернете видеоролики отца Серафима. После службы он весело беседовал с прихожанами, многих обнимал и целовал, и вначале я подумала, что это были его родственники, а после поняла, что так радостно он встречает всех. Батюшка свободно говорит по-русски, на прощание он рассказал нам, как любит Россию и к Украину, благословил всех нас и приглашал приезжать еще.

По дороге в Кутаиси мы посетили женский пещерный монастырь «Мгвимеви». Его главный храм представляет собой большую полутемную пещеру. На стенах несколько икон, стоят стасидии. Это было очень неожиданно — в XXI веке оказаться в таком древнем, «необлагороженном» монастырском храме. В столь необычной обстановке теряется ощущение времени, что, должно быть, очень способствует молитве.

Следующая остановка — столп Кацхи, известняковый монолит высотой в 40 м очень напоминает греческие Метеоры. С глубокой древности, возможно, с V в. на столпе подвизались монахи. В 1995 году сюда вновь пришел монах — отец Максим 15 лет прожил у подножия столпа. Его стараниями в 2010 году на вершине столпа на месте руин храма во имя св. Симеона Столпника была построена и освящена новая церковь, в честь св. Максима Исповедника. На вершину ведет железная лестница, по которой благословляют подниматься только мужчинам, каковых в нашей группе не имелось. Ныне отец Максим – настоятель монастыря из 6 человек. Он не отказал нам в беседе; казалось, ни о чем значимом не говорили, но так радостно было находиться рядом, в нем было нечто от бабушки и дедушки - что-то теплое, близкое и родное. На вопрос, сам ли он восстановил храм на вершине столпа, отец Максим с такой искренностью воскликнул: «Нееет!! Бог помогал!» Он провел на столпе два года, а сейчас никто не хочет туда идти, видно, снова придется ему; дело трудное, но нужное, а как иначе?

Этот день нашего путешествия окончился в Кутаиси. Город, второй по величине в Грузии, некогда столица Имеретинского царства, показался полузаброшенным: во многих домах нет жителей, что создает тоскливое настроение. Главная его достопримечательность, храм Баграта (освящен в 1003 году), впечатляет и размерами, и архитектурой, настоящий шедевр. Стоя в храме, ощущаешь себя причастником чего-то великого, и очень хочется, чтобы величие это имело больше жизни, кипения, что ли, а его нет. Но теплый прием в хорошей семейной гостинице несколько сгладил грусть от увиденного, и на следующий день мы бодро отправились обратно другим путем.

ПО ИМЕРЕТИИ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ

Первым предстал перед нами монастырь XI века Моцамета (что в переводе на русский означает «мученики»), названный так в честь святых правителей этих мест Давида и Константина, замученных за отказ принять ислам. Красоту места даже не возьмусь описать, его нужно увидеть. В храме ковчег с мощами находится на возвышении, под которым проходит тоннель в половину человеческого роста; по традиции, прежде чем приложиться к мощам, нужно проползти через тоннель. Неожиданно для нас, в 11 часов утра мы попали на начало Божественной Литургии; прихожан, помимо нашей группы, не было. Но ближе к Херувимской внезапно нагрянули иностранцы и стали фотографировать, в том числе и алтарь через Царские врата. Мне вспомнились монастыри, которые закрываются на время богослужений, и стало понятно почему: «Не возмеши имене Господа Бога твоего всуе».

Затем мы направились в самый большой монастырский комплекс XII века - Гелати, основанный царем Давидом IV Строителем как главный культурный и духовный центр западной части Грузии. По преданию, там покоятся мощи святой царицы Тамары, однако место захоронения достоверно неизвестно. Очень колоритный монастырский гид (по меркам Грузии — уникальное явление) долго и интересно «раскрывал» богатую историю комплекса, из которой меня больше всего впечатлило последнее желание царя Давида: он повелел похоронить себя непосредственно под монастырскими воротами, чтобы ощущать христианскую ревность грузин, приходящих в это святое место.

На территории монастыря находятся три храма (один из которых удивительным образом поднят над землей на арках) и здание академии XII века. За монастырской стеной, в горах, находятся несколько скитов. Несмотря на то, что в монастыре около 30 насельников, он не производит впечатление обитаемого. Даже монастырской лавки там не оказалось. Зато здесь у единственного обнаруженного нами старого монаха удалось раздобыть три просфоры, что для группы было настоящим событием.

После Гелати нам довелось посетить еще один совсем маленький монастырь IX века - Убиси, где мне очень понравилась четырехэтажная квадратная жилая башенка. Одиноко стоящая посреди монастыря, она непривычна и уютна одновременно, и будто уносит из этой реальности в аскетическую жизнь древних монахов. Больше же всего меня впечатлил сидящий в сувенирном домике доброй души послушник, который с радостью побеседовал со мной, за разговором вырезая из дерева маленькие нагрудные складни — первый по-настоящему «монастырский продукт» за все путешествие! Он поведал о башенке и о монастыре, в котором подвизаются всего два монаха и три послушника.

МЦХЕТА

Духовное сердце Грузии бьется в древнейшем городе Мцхета: там находится Хитон Господень, оттуда началась проповедь святой Нины, там Грузия (не позднее 326 г.) приняла Крещение. На месте погребения Хитона Господня вырос могучий ливанский кедр, из которого, при обращении Грузии в христианство, соорудили основание для храма. Из кедра был вырублен столп; однако его не смогли сдвинуть с места, и только после молитвенного ночного бдения святой Нины, когда из Мцхета были изгнаны полчища бесов, столп чудесным образом поднялся в воздух и стал на предназначенное ему место. Столп источал целебное миро, за что был назван животворящим. Светицховели - «животворящий столп» - так называется главный храм страны.

Но даже прежде посещения Светицховели я побежала в монастырь Самтавро — не терпелось поклониться преподобному Гавриилу (Ургебадзе). Забывшись, надеялась, что попаду на вечернюю службу, но чуда не произошло: богослужения доступны лишь избранным.

Самтавро (в переводе на русский язык - «царская территория») начинался с маленького храма святой Нины, построенного святым царем Мирианом. Храм настолько крохотный, что на завесе алтаря висит табличка: «Не трогать, это святой алтарь», а в основном помещении едва ли разместятся более трех человек. Рядом с храмом находится почитаемая ежевичная куща — место подвигов святой Нины.

Одновременно с храмом святой Нины был построен большой собор Преображения Господня, где и находятся мощи преподобного Гавриила. Как бы странно это ни звучало, но собор был построен для общей молитвы: святой царь Мириан считал, что обычные люди, в том числе он сам, недостойны молиться в Светицховели. Преображенский собор хранит множество святынь, среди них - мощи святых царя Мириана и его жены царицы Наны, святого Авива Некресского. Но прежде всего хотелось поклониться святому Гавриилу. Мощи его покоятся в стеклянном саркофаге, рядом с которым постоянно дежурит монахиня. До приезда в Грузию читала в интернете, что сестры рассказывают об отце Гаврииле и помазывают маслом из лампадки. Я ничего такого не заметила, но все же рискнула попросить монахиню помазаться, на что услышала короткое «нет». Расстроившись, вспомнила «уроки посещения монастыря» журналистки из Бодбе, которая научила самостоятельности в данном вопросе. И, улучив момент, когда сестра отошла на минутку, помазалась маслом.

Утром следующего дня направилась в Светицховели. Его красоту, строгость и величие невозможно ни переоценить, ни передать словами. Меня очень удивило, что здесь же хранится милоть пророка Илии, переданная храму в древности мцхетскими евреями. Войдя в храм, осмотрелась, решила обойти святыни и попрощаться, но услышала тихое и легкое церковное пение. Оказалось, в одном из приделов началась Литургия. Вот где была настоящая радость: маленький придел, единственное узкое окошко в алтаре, из которого проникают солнечные лучи и видимым образом пронизывают пространство алтаря, подсвечивая ткань на широких оконцах резного иконостаса, спокойное ласковое женское пение с уже знакомыми словами и мелодиями, и благоговейный покой. Прихожан было трое, а туристы были «на высоте»: никто не подходил к солее, тихо задерживались у входа. Радость мою немного омрачали мысли о том, что нет прихожан, а ведь должны быть...

ОКРЕСТНОСТИ МЦХЕТА

В интернете пишут, что в Мцхета не нужно искать водителей такси, ибо они сами вас найдут. Так со мной и случилось еще возле Светицховели: ко мне подбежал таксист и предложил сказочно интересное путешествие. Всю Литургию он ждал меня на площади перед собором, а после мы отправились вокруг Мцхета, но, правда, по моему плану.

Первым был храм и монастырь VI-VII веков Джвари (в переводе на русский язык - «крест») - самый известный символ Грузии. Он построен на месте воздвижения святой Ниной первого поклонного креста там, где ранее стояли языческие идолы, а его совершенные пропорции стали образцом для грузинской храмовой архитектуры. От монастыря остался один лишь храм и разрушенные башни. Хозяйственные и другие помещения не видны, и не совсем понятно, как там могут подвизаться около 30 братьев, как сказал кто-то из монахов, встреченный мною в Светицховели.

В 9 км от Мцхета находится Шио-Мвгимский мужской монастырь, один из наиболее важных в духовной истории и современности Грузии. Он был основан в VI веке преподобным Шио (или Симеоном) — одним из 13 ассирийских отцов-просветителей. Он выделялся среди других подвижников своими подвигами, постичь и исчислить которые невозможно, а завершились они уходом в затвор - в глубокую яму-колодец, где святой и был похоронен. Там хранятся мощи святого, точнее, единственная сохранившаяся кость: в советское время большая часть мощей была сожжена. Монастырь действует и выглядит действующим. Зайдя вечером в храм, я оказалась на братском богослужении. Монахов было около десяти, посторонних, кроме меня, не было. Так что если есть желание помолиться вместе с грузинскими монахами, то верно, стоит приехать сюда.

Куда совершенно не хотел меня везти водитель, так это на гору Зедазени: тяжелый подъем, машину жалко (по этой причине монастырь не участвует и в туристических и паломнических программах), но, раздобрившись, согласился. Ибо мне непременно хотелось побывать у святого Иоанна Зедазнийского - наставника духовной миссии отцов-ассирийцев. Именно отсюда подвижники разошлись по всей Грузии.

Небогатый, почти весь закрытый монастырь расположен далеко от мирских поселений, настолько высоко, что Тбилиси и Мцхета перед ним как на ладони, и где-то далеко внизу — небольшой и невеличественный с этой высоты Джвари. Посторонних людей здесь нет вообще! Доступен для посещения храм, возведенный над местом подвигов и упокоения основателя. Древняя архитектура, необработанная каменная кладка сохраняет в полутьме лучи света из узких алтарных окошек, невысокий иконостас, за которым видны расположенные в один ряд в алтаре иконы, перед каждой затеплена лампадка, как и вообще перед всеми иконами храма. Горят только свечи, электричества нет. Место упокоения преподобного Иоанна благоговейно и любовно убрано и украшено. Рядом — вода из святого источника преподобного. Одинокий монах на послушании следит за порядком, стараясь не попадаться на глаза. Узнать о численности братии не удалось - нарушать здешнюю особенную тишину и теребить монаха расспросами казалось мне неуместным.

Но и в Зедазени не обошлось без сюрпризов: непосредственно за монастырскими воротами находится какая-то странная община то ли сектантов, то ли, как сообщил водитель, старообрядцев.. На непонятного вида архитектурной конструкции расположены многочисленные фотоиконы Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Посередине установлен огромный размеров крест, смонтированный из металлических балок, хорошо заметный с разных точек окрестностей Мцхета, что привлекает сюда случайных людей. Когда мы уезжали из монастыря, у насельников этого загадочного места было в разгаре какое-то молитвенное пение, для чего они сконцентрировались вокруг входа, но рисковать духовным здоровьем мы не стали и отправились далее.

И СНОВА ТБИЛИСИ

Еще пару дней я провела в Тбилиси. Тетя Нана в жару пекла для меня хачапури и печенья, и, думаю, никого уже не удивит, что ее муж снова отпросился с работы, чтобы отвезти меня в аэропорт.

Но до отъезда еще есть время, и «церковная жизнь» продолжалась. В Тбилиси есть русский храм в честь святого Александра Невского, где находятся мощи прославленного недавно глинского старца Зиновия (Мажуги), в схиме — Серафима, и схиархимандрита Виталия (Сидоренко). И там продают просфорки! Очень было интересно и здорово, что просфорки покупают в магазине, а после несут к алтарю и кладут в корзину вместе с записками на проскомидию. Раздают их по завершении службы. Было и большое огорчение: в храме плохо поют, и это отмечают даже не имеющие музыкального слуха. Пожилые прихожане говорят, что при владыке Зиновии было совсем иначе... Жаль, что русское пение представлено в Грузии так неблаголепно. Хотя есть у нашего храма и очевидное преимущество: по соседству располагается магазин христианской литературы на русском языке, с очень неплохим выбором, чего нигде больше мною замечено не было - при храмах и монастырях книги представлены в очень ограниченном ассортименте.

Еще одним важным объектом паломничества для женщин является источник святого Давида Гареджийского на горе Мтацминда (в переводе — Святая гора): он славится целительной силой в отношении женских болезней и бесплодия, отсюда воду везут в Москву в храм Живоначальной Троицы на Грязех, где хранится чтимая икона св. Давида. В отличие от монастыря св. Нины, здесь источник и купель находятся прямо в часовенке; чтобы окунуться, нужно обратиться к смотрителю, очень эмоциональному мужчине, который всех обязывает писать записки на сорокоуст с пожертвованием в любой валюте. Он закрывает желающих в часовне с источником, а потом, по готовности, отпирает. К посещению нужно быть готовым, чтобы не впасть в искушение.

Господь сподобил меня отыскать и место, где жил преподобный Гавриил (Ургебадзе). Очень хотелось посмотреть на маленький храм, который был построен им во дворе своего дома в разгар советских гонений на Церковь. Решительно направилась туда, хотя и сознавала, что это частное владение и что за воротами в лучшем случае будет виден крест. Действительно, если не знать точного адреса, обнаружить храм не удастся. К счастью, он находится в десяти минутах ходьбы от церкви, где меня крестили и где мне объяснили, как пройти. Сопровождавший меня знакомый грузин долго расспрашивал местных жителей, и мы отыскали нужный дом. С улицы было ничего не видно, и мы постучали в ворота и объяснились. Нам позволили войти во двор и посмотреть церковку, за что я очень благодарна Богу и отцу Гавриилу. Увидеть на картинке и в жизни — совершенно не одно и то же. Уезжая оттуда, обнаружили, что через квартал от дома преподобного строится храм в его честь!

Есть в Тбилиси место, куда стоит зайти каждому православному человеку — это Золотой фонд Государственного Музея Грузии. Там собраны все самые ценные предметы, сохранившиеся после разорения монастырей и храмов. Если путешествие по стране насыщает информацией о ревности древних грузин через созерцание храмовой архитектуры, то здесь можно увидеть, сколько любви, таланта и кропотливой работы было приложено ими в иконописи, в чеканке икон и крестов, украшении иконостасов. Не торопясь, можно сочетать в уме все вместе, и тогда предстанет картина удивительно насыщенной и красивой христианской жизни древней Иверии.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Конечно, мои впечатления очень поверхностны; наверняка тем, кто вхож в церковные круги Грузии, доступен совершенно иной обзор, поэтому вовсе не претендую на объективность. И тем меньше — на точность указанной мною исторической информации: как бы странно это ни звучало, но в разных источниках не совпадают даты строительства храмов, монастырей и исторических событий. Однозначно лишь то, что все монастыри претерпели неоднократные набеги персов и/или турок и разрушения, а в советское время все они были закрыты. Хотя и немало успела посетить, но этим далеко не исчерпывается история и слава Православия в Грузии.

То, что Грузия — благословенная страна, которой покровительствует Пресвятая Богородица, нет сомнений. Видно это и в удивительной церковной истории, и в необыкновенном природном богатстве, и в талантах грузинского народа. Плоды же христианства заметны в их традициях, в гостеприимстве, в отношении к ближнему. По словам преподобного Гавриила, во времена антихриста в Грузии гонений на христиан будет меньше, чем в других странах. И хотя после советского периода и постсоветских потрясений сейчас все только пробуждается (на государственном телевидении в положенное время транслируют молитвенное правило, а по всей стране строится множество храмов), святой Гавриил обещал, что восстановится вера и Церковь на его Родине. Дай Бог, чтобы слова преподобного сбылись. А пока вспоминаю себя в центре Тбилиси: в какую бы сторону ни посмотрела, везде стоит храм на высоте, как символ того, что Ты здесь, Господи!