- Лента

- |

- Участники

- |

- Фото 1363

- |

- Видео 0

- |

- Мероприятия 0

Федор Степун "Бывшее и несбывшееся"

Глава VII. Россия накануне 1914 года

Часть 3.

Германия до 1933-го года была полна всевозможных религиозных, философских, художественных и политических кружков. В каждом, более или менее значительном городе были общества имени Канта, Шопенгауэра, Фихте, Гёте, Шиллера, Клейста, Моцарта, Вагнера и т. д., и т. д. За годы эмиграции я прочел в этих обществах более трехсот докладов. Некоторые из этих обществ, как например: «Пан Европа» графа Куденгоф-Калерги, или «Культурбунд» принца Рогана, имели свои отделения почти во всех европейских странах. Читал я много и в венских и берлинских литературных салонах, где собирались образованнейшие и умнейшие люди. Конечно, можно усомниться, не являет ли описанная мною московская жизнь на фоне европейской культуры скорее образ духовной скудости, чем богатства? Мой ответ, да простят мне его мои европейские, главным образом, мои немецкие друзья, вполне определенен: отнюдь нет. Конечно, русская культурная жизнь была менее разветвленной, чем европейская, но мне кажется, что она в некотором смысле была духовно более напряженной.

Идя по стопам очень своеобразного и глубокого датского богослова Киркегаарда, немецкая философия 20-века создала весьма существенное и распространенное ныне понятие «экзистенциальной» философии, наиболее значительными представителями которой являются Гейдеггер и Ясперс.

Сущность положительной экзистенциальной философии заключается, говоря по необходимости весьма упрощенно, в обновлении старого убеждения, что полнота истины открывается человеку не как отвлеченно мыслящему субъекту, а как целостно, т. е. религиозно живущему существу. Ясперс так и формулирует: «То, что мы в мифических терминах называем душою и Богом, именуется на философском языке экзистенциальностью и трансцендентностью».

Сравнительно позднее окрепшая на западе в борьбе с идеалистическою метафизикой, экзистенциальная философия была в России искони единственною формою серьезного философствования. Если отвлечься от некоторых, в общем мало оригинальных явлений университетского философствования, то можно будет сказать, что для русского мыслителя, как и для русского человека вообще, философствовать всегда значило по правде и справедливости устраивать жизнь, нудиться Царствием Небесным, что и придавало всем философским прениям тот серьезный, существенный и духовно напряженный характер, которого мне часто не хватало в умственной жизни Западной Европы.

Была и еще одна, не менее важная причина серьезности и напряженности русской духовной жизни. Она заключалась в том общем уважении, которым наука, искусство и даже театр пользовались в русском образованном обществе, в особенности в кругах молодежи. Упорство, с которым дочери московской и петербургской знати (смотри «Записки революционера» Крапоткина), а впоследствии и «кухаркины дети» пробивали себе путь к высшему образованию, носило характер подлинного героизма. В своих воспоминаниях («Из моей жизни за 40 лет») Тейтлин сообщает, что, согласно Талмуду, неуч, «ам-гоорец», не может попасть в Царствие Небесное. Наша молодежь рвалась к свету знания с такою силою, как будто ей было известно это учение.

Правда, попав в университет, в долгожданное царствие небесное, левые русские студенты зачастую уже на втором курсе переселялись в тюрьмы. Измены избранному пути в этом переселении, однако, не было, так как они понимали науку не профессионально, не как методику и технику обособленных сфер знания, а экзистенциально, сущностно, как высшую духовную жизнь, как разрешение «роковых вопросов», – как практику истины.

О теневых сторонах интеллигентской и студенческой революционности я уже говорил и буду говорить еще много. Не надо, однако, забывать и о светлых: об одержимости всей русской интеллигенции платоновской верою, что политику должны делать философы. Низвержение монархии, которым заключилась Великая война, было не чем иным, как победою революционного университета над реакционными министерствами. Тем, что плоды этой победы, несмотря на участие в Февральской революции всех слоев общества, в конце концов достались вождям лево-интеллигентской кружковщины, объясняется как грандиозный размах русской революции, так и все несчастье русского народа. Окажись в победителях армия и земство, мы имели бы совершенно другую картину; быть может, менее значительную, но зато и бесконечно более отрадную.

Превратившись в последние годы своей жизни, если и не в большевика-коммуниста, то все же в интеллигента-коммуноида, А. Белый весьма односторонне изобразил начало века, как эпоху разложения феодально-буржуазного общества. Конечно, не все было благополучно в нашей старой жизни, но все же нет сомнения, что наряду с разложением в ней шли и очень существенные, созидательные процессы. Впоследствии, когда предвоенная эпоха будет тщательно изучена, с ясностью вскроется, что среди цветущих в январе ландышей морозовского особняка, а так же и в редакциях «Мусагета», «Весов», «Пути» и «Софии» совершалась большая культурная работа. Основными темами этой духовной эволюции были: 1) возвращение русской интеллигенции в церковь, 2) протест возвращающихся против реакционно-синодального клерикализма, 3) восстание нового символического искусства против тенденциозности и примитивного натурализма в литературе и живописи, 4) борьба студенчества и университетской доцентуры против кумовства и обывательщины опускающейся профессуры. (Тема, особенно тщательно разработанная Белым в первом томе его воспоминаний).

Многомотивный рисунок этой духовной революции осложнялся тем, что два первых течения, будучи в религиозно-философской плоскости возрождением славянофильства, по-западнически призывали христиан к активному участию в политической жизни, доходя в лице Мережковского до требования христианизации революции; писатели же, поэты и художники новой западно-европейской формации, именовавшиеся в просторечии «декадентами», со страстью защищали автономию искусства и требовали деполитизации духовной культуры. Эта разнонаправленность религиозно-философского и научно-художественного сознаний отнюдь не нарушала, однако, единства нового культурного фронта, начавшего слагаться после 1905-го года. Их единство держалось борьбой за свободу личности и свободу творчества, за новую, если и не подлинно христианскую, то все же, так сказать, духоверческую культуру. В религиозно-философском обществе видные философы боролись против свободоненавистничества победоносцевской традиции, в молодых же редакциях представители символизма свергали властную диктатуру натуралистически-публицистического творчества, от которого и в 20-м веке попахивало писаревским «разрушением эстетики».

Трудность борьбы с косными московскими традициями я лично впервые почувствовал в разговоре с Лопатиным о магистерском экзамене. Тем же духом, вернее бытовым укладом, повеяло на меня и на первом же заседании Психологического общества в знаменитой круглой аудитории Московского университета. Доклады читались здесь все больше людьми испытанной академической традиции. В прениях обычно первым выступал сам Лев Михайлович Лопатин. Тряся желтою от табака бородой, он давал всегда умный, всегда интересный, но далеко не всегда внимательный к чужому мнению разбор доклада. Несчастьем были иные выступления популярного Челпанова, дельного профессора, но мало талантливого мыслителя. Относительно хорошо владея своими старыми мыслями, он решительно не понимал чужих и новых.

Враждебен всяким заграничным новшествам был и профессор права Вениамин Михайлович Хвостов, о котором поэт и юморист Эллис (Лев Львович Кобылинский) вполне серьезно рассказывал, будто бы он исчислял прочитанную им научную литературу по аршинам. Возвращаясь с дачи, он торжественно объявлял: «А я, знаете ли, за дождливое лето три с половиною аршина прочел, славно поработал».

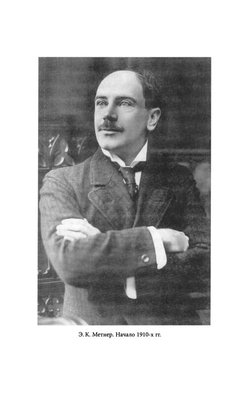

Когда в прениях выступала философская молодежь, старики смотрели на нее весьма снисходительно, когда же взрывался Белый, они переглядывались с явным сожалением: «Каким гениальным ученым был его отец, а вот что из сына вышло». Белый, как обо всем, так и о духе Московского университета писал, конечно, весьма гиперболически, тем не менее в его описании много верного. В политическом отношении Московский университет был много левее, чем в чисто научном. До некоторой степени и он платил дань общеинтеллигентскому стилю русской культуры, в которой политическая прогрессивность часто сочеталась с культурной отсталостью. Всем сказанным в значительной мере объясняется и тот факт, почему наш строго-научный философский журнал «Логос» был радушно встречен лишь группою московских символистов, объединенных Эмилием Карловичем Медтнером вокруг организованного им издательства «Мусагет».

Затевая издательство, Эмилий Карлович думал не столько о себе, сколько о своем «гениальном» друге, Андрее Белом, революционному дарованию которого было трудно развертываться в рамках старотипных издательств. Одновременно Медтнера увлекала, конечно, и мысль о сближении русской и немецкой культур. Поклонник символического искусства Гёте и Вагнера и сам теоретик символизма, Медтнер в глубине своей души вероятно верил, что ему удастся направить гениального, но сумбурного Белого по этому пути. Некоторое основание для такой надежды у него было: под влиянием своего старшего друга, Белый уже в 1918-м году писал, что «символизм германской расы приносит в мир новое зрение и новый слух». Цитируя эти строки в 1930-м году, Медтнер подчеркивает, что близкое ему «русское символическое движение не надо смешивать с французским символизмом, так как, выросшее из русской поэтической традиции (Тютчев), оно осознает себя в поэтической символике Гёте».

Лишь учитывая все эти обстоятельства, можно понять, какой страшный удар нанес Белый Медтнеру своим внешне как будто бы логическим, но внутренне несправедливым и запальчивым ответом на его, Медтнера, размышления о Гёте. (Андрей Белый: «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности». Ответ Эмилию Медтнеру на его первый том размышлений о Гёте).

Разбирать сложный спор между Медтнером и Белым здесь так же неуместно, как не место вскрывать его частично личные причины. По существу вопроса еще много будут писать антропософы; о его психологических предпосылках – будущие биографы Белого и Медтнера. Думаю, что эти биографы, если они будут беспристрастны, выяснят, что в трагическом расхождении друзей, о котором Медтнер накануне своей смерти в Дрездене не мог говорить без непереносимой муки, был главным образом виноват Белый. Но вопрос вины не подлежит рассмотрению. В связи с основной темой моих воспоминаний ссора Медтнера и Белого интересует меня исключительно с точки зрения разноструктурности их сознаний и их бессознательностей. Медтнер и думал и жил в категории исторической преемственности, был, если не в политическом, то в культурном смысле, человеком «алтаря и трона». Белый же витал над историей. Его пророческое сознание жило космическими взрывами и вихрями. Медтнер, как теоретик искусства и культуры, всю жизнь страстно защищал музыкальный традиционализм своего брата, не приемля Скрябина последней эпохи. Творчество Белого – сплошной экстаз прометеевского посягательства на догматы и каноны культурно-исторического сознания. Ясно, что при столь противоположных ощущениях и убеждениях Медтнер мог быть лишь временным руководителем начинающего Белого, но не его творческим собратом и попутчиком. Вера в возможность общего пути и совместной работы была потому лишь заблуждением их субъективных сознаний. В плане объективного духа они были рождены для борьбы и даже для вражды. Вдумываясь в конфликт Медтнера с Белым и стараясь выяснить себе, почему Медтнер, на смерть раненный изменой друга, не осилил ответа на нападение и замолчал, невольно приходишь к мысли о глубоком символическом значении горькой Медтнеровской растерянности: ведь и консервативная Европа до сих пор не нашла ответа на большевистскую революцию.